1968, Jeux Olympiques de Mexico : certains athlètes performent. De très bons résultats sont constatés lors de cette période, mais pourquoi ? Mexico City se trouve à une altitude de 2240 mètres, une première pour des JO. Les performances sportives anaérobiques tels que les sprints ont été améliorés : la réduction de la densité de l’air devient un avantage pour eux. A contrario, les performances en aérobie type longue distances ou marathon en sont désavantagées suite à la moindre disponibilité de l’oxygène dans l’air.

Qu’est-ce que l’hypoxie ?

« Hypoxie » est un terme scientifique qui vient du grec hupo (en dessous). Il signifie simplement que le corps à un manque d’apport en oxygène. En réalité, le corps ne manque pas d’oxygène à proprement parler. La quantité d’oxygène dans l’air reste la même, néanmoins il est moins disponible. La concentration d’O2 reste constante à 20,93% peu importe l’endroit sur Terre, en revanche la pression barométrique diminue avec l’altitude ce qui induit une capacité de diffusion de l’oxygène qui est moindre : c’est l’hypoxémie.

Mais en quoi cela impacte-il notre corps ? Pour être distribué et utilisé à bon escient, l’oxygène entre dans l’organisme et doit suivre une cascade basée sur la diminution progressive de pression barométrique interne. En altitude, la pression barométrique externe étant déjà plus faible, la cascade aura d’autant plus de difficultés à se réaliser et donc l’apport sera moins efficace.

Quels sont les effets physiologiques de l’hypoxie ?

Lors d’un exercice physique, l’effet Bohr se met en place dans l’organisme : l’oxygène devient plus disponible dans les tissus. Par la suite, l’acclimatation à l’altitude va créer une augmentation de la quantité de l’hémoglobine. L’EPO (érythropoïèse, sécrétée par le rein) est également activée lors d’une session en hypoxie. Son but est d’augmenter la sécrétion de globules rouges afin de pallier au manque de disponibilité d’oxygène.

Sur le plan physiologique, le stress hypoxique va entraîner des modifications corporelles notamment métaboliques avec un métabolisme anaérobie plus performant, de l’angiogenèse, de la vasodilatation et une augmentation de la ventilation. Tout cela pour pallier au manque d’oxygène.

De nombreux effets bénéfiques sont à noter : stimulation d’EPO, amélioration des capacités cardiovasculaire, de la tolérance à l’effort musculaire, de la neuroplasticité, des capacités de concentration et de vigilance ainsi que des effets métaboliques (amélioration de la sensibilité à l’insuline, régulation de la GH et du cortisol et oxydation des graisses).

Quel est le but de faire de l’hypoxie ?

Au départ, les préparateurs physiques utilisaient l’hypoxie afin d’améliorer la VO2MAX de leurs athlètes par le biais de l’augmentation de la capacité de transport de l’oxygène par l’hémoglobine. Par la suite, ils se sont rendus compte que les effets étaient maximisés lors d’un séjour prolongé en altitude et un entraînement au niveau de la mer.

L’hypoxie a toujours été au service de la performance. Les effets sur la VO2MAX ne sont plus à prouver. La masse musculaire est également concernée : des études ont montrées que le renforcement musculaire réalisé en hypoxie a des effets bien plus prometteur que s’il était réalisé en normoxie.

Finalement, la santé peut aussi être améliorée par le biais de cette méthode. Les personnes en situation d’obésité auraient des intérêts tout particuliers à s’entrainer dans de telles conditions. La dépense énergétique est la même à des intensités plus faibles : de ce fait, les impacts sont diminués et donc les articulations préservées. Il existe également le phénomène d’anorexie d’altitude qui engendre une diminution de la sensation de faim (par la production de leptine, hormone responsable de la satiété) lors de ce type d’entraînement. En somme, la problématique principale des personnes en situation d’obésité, à savoir, la régulation de la balance énergétique qui serait très influençable à l’aide de l’hypoxie. De plus, il en résulte une diminution des processus inflammatoires.

L’hypoxémie induite par des conditions hypoxiques engendre une vasodilatation des vaisseaux et réduit l’hypertension artérielle lorsqu’elle est combiné à de l’activité physique. Des études ont été menées avec des patients atteints d’AOMI (Artériopathie Oblitérante des Membres Inférieurs) qui ne font que confirmer les bénéfices mentionnés précédemment.

Il est important de noter que l’hypoxie engendre une augmentation de la perfusion et de l’oxygénation cérébrales et par conséquent une amélioration générale des fonctions cérébrales.

En ce qui concerne les personnes âgées, il faut tenir compte de la diminution du taux de mortalité corrélé à l’altitude à laquelle on réside. Il en résulte alors une diminution des risques cardiovasculaires, oncologiques et l’altitude va même ralentir la sarcopénie.

Comment faire de l’hypoxie ?

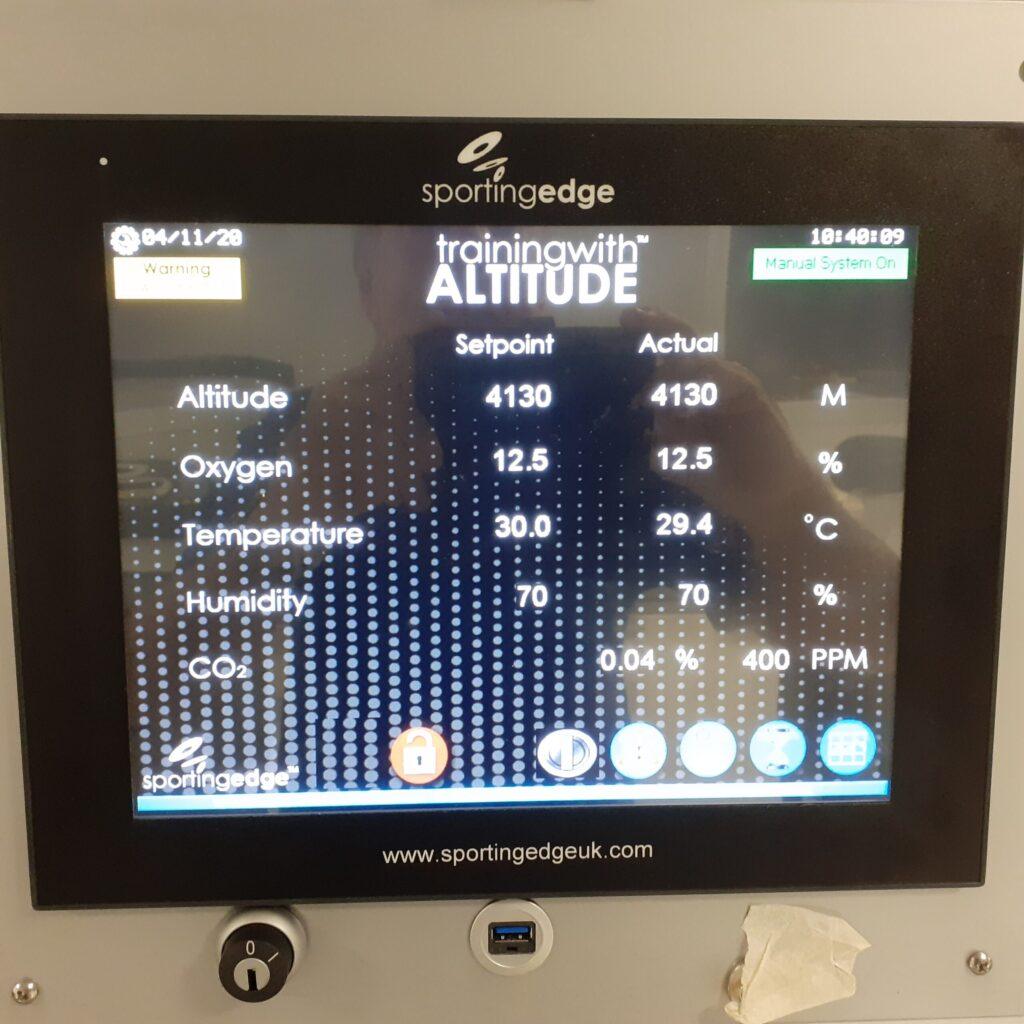

L’hypoxie semble avoir de nombreux effets sur l’organisme. Toutefois, il n’est pas toujours simple d’aller en altitude afin de se procurer de telles conditions. C’est pour cette raison qu’il est possible d’utiliser des chambres hypoxiques : ce sont des pièces qui vont permettre de créer de manière artificielle l’hypoxie. La pression barométrique est diminuée soit par injection d’azote dans l’air, soit par extraction de molécule d’O2 ce qui crée une altitude simulée ou hypoxie normobare.

Plusieurs méthodes d’utilisation de l’hypoxie ont vu le jour depuis les années 60 qui combinent méthode d’entrainement, lieu de vie et lieu d’entraînement. Les plus connues sont le LHTH (Living High Training High) ou le LHTL (Living High Training Low) mais aussi le RSH (Repetead Sprint Hypoxia) qui est notamment utilisé dans les sports collectifs nécessitant de la puissance. D’autres méthodes ont vu le jour plus récemment telles que le LHTLH (Living High Training Low and High).

Quelle est la dose optimale d’altitude ?

Il faut vivre à au moins 2000 mètres, pendant 14 à 16 heures par jour, pendant au moins 21 jours (→ 19 jours est un minimum théorique, mais les études préconisent souvent 3 semaines complètes), soit environ 300 à 400 heures, afin d’obtenir une augmentation significative de l’hémoglobine.

A quoi faut-il faire attention en hypoxie ?

Avant de se lancer sur ce type d’entraînement, il est important de s’assurer que nous n’avons pas de contre-indication. Une liste non exhaustive inclus les pathologies cardiaques et respiratoires sévères, la grossesse, l’hypertension artérielle, l’épilepsie mais aussi l’asthme ou la claustrophobie. Il est donc primordial d’avoir un suivi médical au préalable afin d’être en sécurité.

Malgré tout cela, il existe des effets indésirables à l’utilisation de telles méthodes d’entraînement. En effet, il y a des risques d’œdèmes cérébraux, d’œdèmes pulmonaires ou de mal aigu des montagnes.

Quoi qu’il arrive, la saturation en oxygène est mesurée régulièrement durant l’entraînement en hypoxie. Si la saturation est inférieure à 80%, alors le risque devient trop important et la séance est arrêtée.

L’hypoxie, c’est s’entraîner comme si on était en altitude. Bien utilisée, elle permet de progresser plus vite, d’améliorer ses performances et même de prendre soin de sa santé. Comme toute méthode puissante, elle demande du sérieux, du suivi, et de bien connaître ses limites.

Rédigé par Clara VASSAL, Enseignante en Activité Physique Adaptée

Nous avons le plaisir d’accueillir régulièrement Gilles Biron, spécialiste du 400m et membre de l’équipe de France olympique pour des séances en hypoxie chez Eden Concept Lyon Gerland.

Dans cette interview, il revient sur sa préparation physique en vue de son prochain objectif mais surtout sur un nouvel axe de travail intégré à son entraînement : l’hypoxie.

Gilles est accompagné par Julien Fournier, enseignant en Activité Physique Adaptée (EAPA) et préparateur physique chez Eden Concept, pour intégrer ce protocole de manière ciblée.

Découvrez l’interview complète sur notre chaîne YouTube pour voir comment cette technologie s’intègre concrètement dans la préparation d’un athlète olympique.